CEOメッセージ

過去からの決別を果たし、

業績のV字回復と成長基盤の確立に

挑みます。

代表取締役社長 兼 CEO

大幸 利充

中期経営計画2年目を振り返って

最初の2年間で「事業の選択と集中」

「グローバル構造改革」を完遂

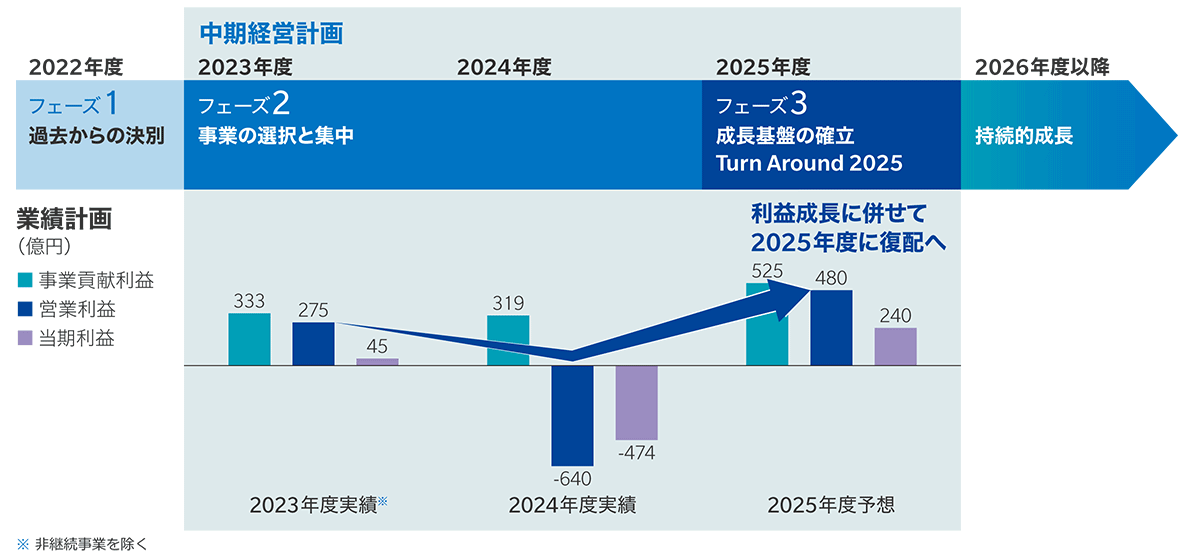

当社は、2023年度から「高収益企業への回帰」を目指した3カ年の中期経営計画をスタートさせました。中期経営計画の最初の2年間(2023年度〜2024年度)は「事業の選択と集中」に加え、当初計画にはなかった「グローバル構造改革」を追加施策として実施し、経営改革に注力しました。

「事業の選択と集中」では、グループのすべてのビジネスユニットの位置づけを「強化事業」「収益堅守事業」「非重点事業」「方向転換事業」の4つに分類し、各ユニットへの期待と役割を明確化しました。このうち「非重点事業」は第三者資本を活用し、プレシジョンメディシンやマーケティング・プリント・マネジメント(MPM)サービスの事業を譲渡しました。また、「方向転換事業」では、DW-DXや画像IoTソリューションにおいて事業の地域やサービス領域を絞り込みました。2年間で当初計画していた、これらの施策をすべて実行できたと考えています。

「グローバル構造改革」においては、2024年度に、約190億円の構造改革費用を計上しましたが、2024年度と2025年度で約240億円の構造改革効果が得られる見込みです。また、「事業の選択と集中」と合わせて、最終的に約5,500人の人的資本の最適化を行いましたが、今後はさらなるDXの推進やAIの活用により、人員数を抑制しながら業務の生産性とサービスの向上を図ります。

2024年度は、今期実施しなければ将来に禍根を残すという覚悟のもと、これら経営改革の実行にともなう一過性の費用や損失、将来の事業計画を見直したことによる減損損失などを計上しました。結果として、営業損失は640億円、当期損失は474億円となりました。また、2024年度の会計監査において、連結調整における未実現利益消去の計算に関して監査法人から指摘があり、114億円を売上原価として計上し事業貢献利益も減益となりました。2024年度は、2022年度以来の営業損失となりましたが、構造改革や事業の選択と集中を将来に先送りせず、経営改革を完遂することによって、2025年度以降の成長基盤の確立にエネルギーを注げるようになったと考えています。

中期経営計画の位置付け

バランスシート改善とキャッシュ創出力強化により、財務基盤を強化

上述の経営改革実行の目的として、財務基盤の強化が挙げられます。2023~2024年度には、棚卸資産および売上債権の圧縮を通じてバランスシートを着実に改善するとともに、キャッシュ創出力を強化しました。また、非重点事業や方向転換事業に位置づけた事業の譲渡で得た対価を活用し、有利子負債を大幅に削減しました。これにより、金利上昇にともなう支払利息の低減も図りました。

2025年度は、設備など成長投資に資金を振り向ける一方、引き続き有利子負債を削減し、さらに収益を改善することで、配当を再開する予定です。

安定的な収益確保や将来の事業成長に向けて、事業管理体制を強化

当社は、プレシジョンメディシン事業などの大きな減損損失が発生した過去の反省を踏まえ、「事業管理体制の強化」として、安定的な収益の確保や将来の事業成長を支える仕組みづくりを進めてきました。その一環として、減損損失の計上に際してこれまでの社内の認識や考え方を改め、国際会計基準に基づく定期的な減損テストに加えて、社内での自主的な減損のモニタリング体制を整備し、減損の予兆を早めに把握できる体制を整えました。

また、新規事業の開発プロセスも見直しました。当社では、新規事業開発ではステージゲート制度を採用していますが、次のステージへの移行条件を一層厳格に適用するようにしました。加えて今後は、顧客価値や技術の検証をこれまで以上に徹底することで、確度の高い有望なテーマに絞って新規事業開発を進めていきたいと考えています。顧客価値や技術の検証により確証を持ってから中期の将来計画に織り込んでいく予定です。

中期経営計画最終年度(2025年度)の重点方針

利益をV字回復させ、将来に向けた成長基盤を確立する

中期経営計画の最終年度である2025年度は、「Turn Around 2025」と位置づけ、次の2つの重点方針を掲げています。1つ目の方針は、営業利益および親会社の所有者に帰属する当期利益のV字回復を実現するとともに、ROE5%以上を達成し、株主の皆様への配当を再開することです。ROE5%では資本市場の期待値にまだ届いていませんが、ROE8%以上に高めていくための最初のステップとして必達事項であると考えています。そのために、これまでの経営改革の効果と事業の利益成長により、足元の業績をしっかり伸ばしていきます。2つ目の方針が、2026年度以降にもつながる「成長の芽」となる新規事業を確実に具現化していくことです。

2025年度の業績予想は、売上高は事業譲渡や円高の影響により、前期比で減収となる見込みですが、実質ベースでは2%の増収を見込んでいます。事業貢献利益は、事業成長と経営改革の効果によって増益に転じて525億円、事業貢献利益率は5%と見込んでいます。また、営業利益480億円、親会社の所有者に帰属する当期利益240億円を見込んでいます。これによりROE5%の達成を実現し、株式配当は年間10円を目指します。

また2025年度の外部環境については、世界的に米国の相互関税による影響が見込まれますが、第1四半期決算時において、今年度の業績予想にこの相互関税影響を反映しました。すでに実行している価格対応やチャネル戦略、地域戦略等のGo To Market戦略の見直しや、経費の追加削減により吸収していきます。なお、相互関税影響は今期にとどまらないことから、低関税率国への引き続きの生産シフトや、事業軸から地域軸に重きを置くことによる構造のスリム化など、具現化な施策の検討および実行を加速していきます。

業績見通し

| 2023年度 非継続事業を含む |

2023年度 非継続事業を除く |

2024年度 | 2025年度 (予想) |

|

|---|---|---|---|---|

| 売上高 | 11,599 | 11,077 | 11,278 | 10,500 |

| 事業貢献利益 | 260 | 333 | 319 | 525 |

| 営業利益 | 260 | 275 | -640 | 480 |

| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 45 | 45 | -474 | 240 |

| 1株当たり配当額 | 5円 | 5円 | 0円 | 10円 |

| ROE | 0.9% | 0.9% | -9.5% | 5% |

既存事業のさらなる収益改善に向けて

2025年度以降の収益基盤の強化に向け、2024年度に実施した「事業の選択と集中」および「グローバル構造改革」による効果に加え、各事業においてさらなる収益改善に取り組んでいきます。

デジタルワークプレイス事業のオフィスユニットは堅調に推移しており、グローバル構造改革の効果を創出するとともに、コスト削減やDXの推進により生産・販売・サービスの効率化を図り、収益力の強化を進めています。

プロフェッショナルプリント事業のプロダクションプリントユニットでは、新製品投入によるヘビープロダクションプリント(HPP)機シェア1位を維持するとともに、ミッドプロダクションプリント(MPP)機はシェア1位を奪回することで、中大手商業印刷の顧客を中心に引き続きノンハード収益を拡大します。

一方で、2024年度は、機能材料、センシング、ヘルスケア、産業印刷の各ビジネスユニットにおいて収益成長に遅れが生じており、これを経営課題として認識しています。

機能材料ユニットでは、大型テレビ向けの新樹脂フィルム「SANUQI」の販売拡大や新素材フィルム「SAZMA」の販売開始に向けた準備に注力しています。2024年度は想定を超えるスピードで需要の変化が進んだため、供給が追いつきませんでしたが、すでに「SANUQI」の生産能力の拡大に向けた対策を講じています。また、市場ニーズに対応した高透過モデルのTAC(トリアセチルセルロース)フィルムも投入することにより、2025年度は需要を的確に捉え、巻き返しを図ります。

センシングユニットの光源色計測装置において、2024年度に収益が悪化した要因として、大手顧客による設備投資の先送りにより、生産ラインに使われる検査装置の導入が計画通りに進まなかったことが挙げられます。今後は、設備投資の市況を見極めつつ、土台の部分をいかに底上げしていくかが課題です。大手顧客の需要に応えられる体制を整えるとともに、自動車外観検査や、広範囲の波⾧を多数に分割して撮像するハイパースペクトルイメージングを応用した計測機器を含めて、成長する事業構造への転換を進めていきます。

ヘルスケアユニットは、2024年度に中国のアナログフィルムの需要が減少し、成長が停滞しました。一方で、当社が世界で唯一提供している「X線動態解析システム」に引き続き注力しています。国内では大規模病院や国立病院を中心に導入が始まっているものの、普及ペースはまだ期待した水準には達していません。現在は、X線動態解析システムの導入によって、臨床現場にどのような付加価値が生まれるかについて具体的な症例を数多く蓄積している段階です。また、外部の医療機関・研究機関との連携を強化し、キー・オピニオン・リーダー(KOL)による情報発信を通じて、次期中期経営計画でしっかりと結果を出したいと考えています。

産業印刷ユニットでは、デジタルラベル機のシェア1位堅持と一層の市場拡大や、B2サイズUVインクジェット機の新製品(AccurioJet 30000)の投入により市場のデジタル化を加速させます。これまでB2サイズ大判印刷対応のインクジェットデジタル印刷機(AccurioJet KM-1e)の設置台数が伸長し、インクなどの消耗品ビジネスも順調に伸びています。また、印刷物の高付加価値化を実現する加飾印刷では、当社のデジタル印刷機でプリントした印刷物を、MGI社(仏)の加飾印刷機で二次加工することで、従来にはない高級感や立体感を備えた印刷物に仕上げることが可能です。こうした他社にはない加飾印刷のソリューションをお客様にパッケージで提案できていない部分もまだあり、さらなる伸長を期待しています。さらに、差別化されたソリューションの展開として、当社独自の強みである画像処理・色彩分析技術と感性脳工学を融合した、人の感性を定量的に可視化するデザイン解析サービス「EX感性」ソリューションも展開しています。今後、当社独自のトータルソリューションとしての価値を継続的に高めることで、持続的な成長を実現していきます。

既存事業からの「飛び地」ではなく「滲み出し」で、

将来の「成長の芽」を育てる

このように既存事業の収益力強化と業績回復に注力すると同時に、将来を見据えた中長期的な成長をけん引する新規事業の創出に取り組んでいます。具体的には、既存事業から派生した精密加工、樹脂成形、成膜、分光計測といった技術をAIで強化することで、将来性の有望なテーマの事業化に取り組んでいます。既存事業と接点がない“飛び地”のM&Aを実行した結果、思い通りの成果を得られなかった過去の失敗を糧にして、今後は既存事業で培った技術やノウハウを活かし、既存事業からの滲み出し領域に着目することで新規事業創出の成功確度を高めていきます。

例えばインダストリー事業の半導体製造装置向け光学コンポーネントは、すでに顧客との間で強固な信頼関係を築いていますが、今後需要の拡大に応えるため設備増強も行い、生産体制を強化していきます。また、他にも再生プラスチック材料製造、ペロブスカイト太陽電池用バリアフィルム、バイオものづくりのプロセスモニタリングなどの領域にもチャレンジしていきます。これらは、いくつかの技術テーマの中から市場の成長性、競争優位確立の可能性、事業としての収益創出の蓋然性などを評価しながら選別しました。前述の新しい新規事業開発プロセスに基づき、技術・事業面からのPoCをしっかり行い、潜在的な顧客価値を十分に検証した上で、中長期の売上・利益計画に反映し、利益の拡大に貢献する事業に育てるために適切な投資を実施していきます。

これらの「成長の芽」の多くは、トップダウンではなく、2030年を見据えたマテリアリティに基づいて事業現場からのボトムアップによって生まれてきたものです。このように事業現場から次々と「成長の芽」が生まれつつあることをとても心強く感じています。新規事業は、携わる現場の人間の「必ず花を咲かせたい」というパッションがなければ、うまくいきません。このように現場の想いを受け止めながら、しっかりとプロセスを通じて評価・選別を行い、推進すべき取り組みを後押ししていくことが、私たち経営陣の役割であると考えています。

2026年度以降の中長期的な成長に向けて

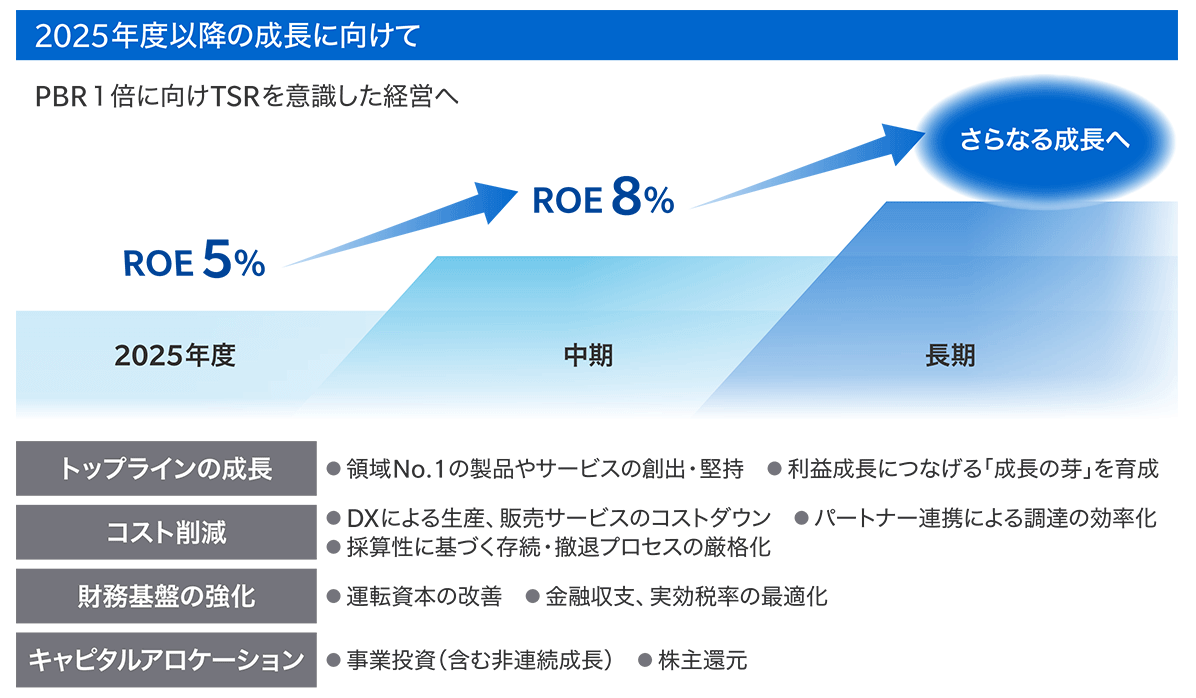

トップライン成長による利益創出で、将来的にROE8%を目指す

2025年度にROE5%を確実に達成し、次のステップとしてROE8%、さらにはそれ以上の水準を目指していくためには、まず事業による利益の持続的成長が不可欠です。そこで既存事業においては、お客様の需要を先読みしてしっかり対応していくことが重要です。当社では、これまで成長が見込める市場にフォーカスし、シェア獲得を目指す「ジャンルトップ戦略」を推進してきましたが、今後は、すでにシェア1位の製品やサービスはそのポジションを堅持し、2位以下であれば1位奪取にこだわる「領域No.1」戦略へと進化させていきます。

一方、ビジネスモデルにおいては、すでに情報機器事業や画像ソリューション事業の一部において継続的に収益を確保できるリカーリングビジネスを推進しており、株主・投資家の皆様からも高く評価されています。今後は、このリカーリングビジネスモデルを他の事業領域にも広く展開し、各事業戦略の策定と実行を通じて、収益の向上につなげていきたいと考えています。

また、前述の「成長の芽」となるテーマを事業化することによって、早期の利益貢献を実現していきます。

コスト削減による利益創出にも引き続き注力します。2024年度には、情報機器領域において富士フイルムビジネスイノベーション株式会社との合弁会社「グローバルプロキュアメントパートナーズ株式会社」を設立し、原材料および部材の調達機能において新たな取り組みを進めています。本合弁会社を通じて、両社が保有する幅広いサプライヤーネットワークを活用し、商品の安定供給体制の構築やコストダウンなど、事業基盤の強化に取り組みます。

また「データ活用×AI技術」による生産性向上にも注力し、一人当たりの売上高や事業貢献利益の進捗状況を継続的にモニタリングしていきます。

さらに、株主資本コストと投下資本効率をより強く意識し、日頃から各事業の資本効率を追求する経営に変えていかなければならないと考えています。

中長期的なROE向上施策

事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献

当社は「事業活動を通じてお客様や社会の課題を解決する価値を創造し、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、当社自身も持続的に成長していくこと」を目指しています。これまでご紹介してきた成長戦略は、こうしたサステナビリティ経営の実践でもあります。例えば、前述の「成長の芽」として紹介した再生プラスチック材料製造、ペロブスカイト太陽電池用バリアフィルム、バイオものづくりのプロセスモニタリングなどは、いずれも当社がマテリアリティとする「気候変動への対応」と「有限な資源の有効利用」に貢献するテーマです。

また2025年度の達成を目標として掲げている「カーボンマイナス※」の実現についても、2024年度は想定通りに進んでおり、確実に達成していきたいと考えています。

さらに社会的に関心が高まっている人権への対応に関しても、人権デュー・デリジェンスの実施など先駆的に取り組んできました。これからもグループはもちろん、サプライチェーン全体を視野に入れた人権への取り組みを強化していく方針です。

※ カーボンマイナス:⾃社製品ライフサイクルにおけるCO2排出量(スコープ1,2,3排出量)を削減すると同時に、顧客や取引先といったステークホルダーとの連携によってCO2削減貢献量(スコープ4)を生み出し、それがスコープ1,2,3排出量を上回る状態となること。削減貢献のインパクトを生み、高めることで当社ビジネスの競争力につなげていく目標。

PBR1倍以上を目指し、株主価値を意識した経営を推進

現在の株価水準については、当社の業績や経営に対して資本市場が厳しい評価をしている結果と真摯に受け止めています。

今後、事業の利益成長を着実に進めるとともに、次期中期経営計画において「成長の芽」を育て、研究開発の価値を株主価値に反映することでPBR1倍以上の達成を目指していきたいと考えています。

また当社では、これまでも役員報酬の一部を株式報酬としていましたが、より一層株主と同じ目線に立った経営を実践していくために、2026年度から執行役の株式報酬制度の評価指標にTSR(株主総利回り)を導入します。株主価値向上への貢献を執行役のインセンティブとすることで、これまで以上に株主価値を意識した経営にシフトしていきます。

当社は、過去から決別し、次のステージへと進む準備が整いました。私は、社内向け決算説明会「CEO LIVE!」などを通じて、「もはや過去を理由にした言い訳は許されない。この先は保守的な成長の絵を描くのではなく、次の成長を切り拓く意識をもって、勝負していかなければならない」と従業員に伝えています。私自身も、その意識を引き出して実現へと導くことで、本当に会社を変えていくことが自らの役割だと思っています。ステークホルダーの皆様には、今後とも一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

2025年9月